Perte et dégradation des milieux humides, hydriques et riverains

Au fil des ans, l’activité humaine a profondément modifié le bassin versant de la rivière Chaudière. Nos paysages agricoles, forestiers et urbains ont été aménagés pour que l’eau s’écoule rapidement, créant des surfaces plus sèches. Ces pratiques, pensées pour faciliter nos usages, ont un prix : elles causent une perte importante et difficile à quantifier de nos milieux humides et riverains.

Milieu humide versus milieu hydrique, et la rive dans tout ça ?

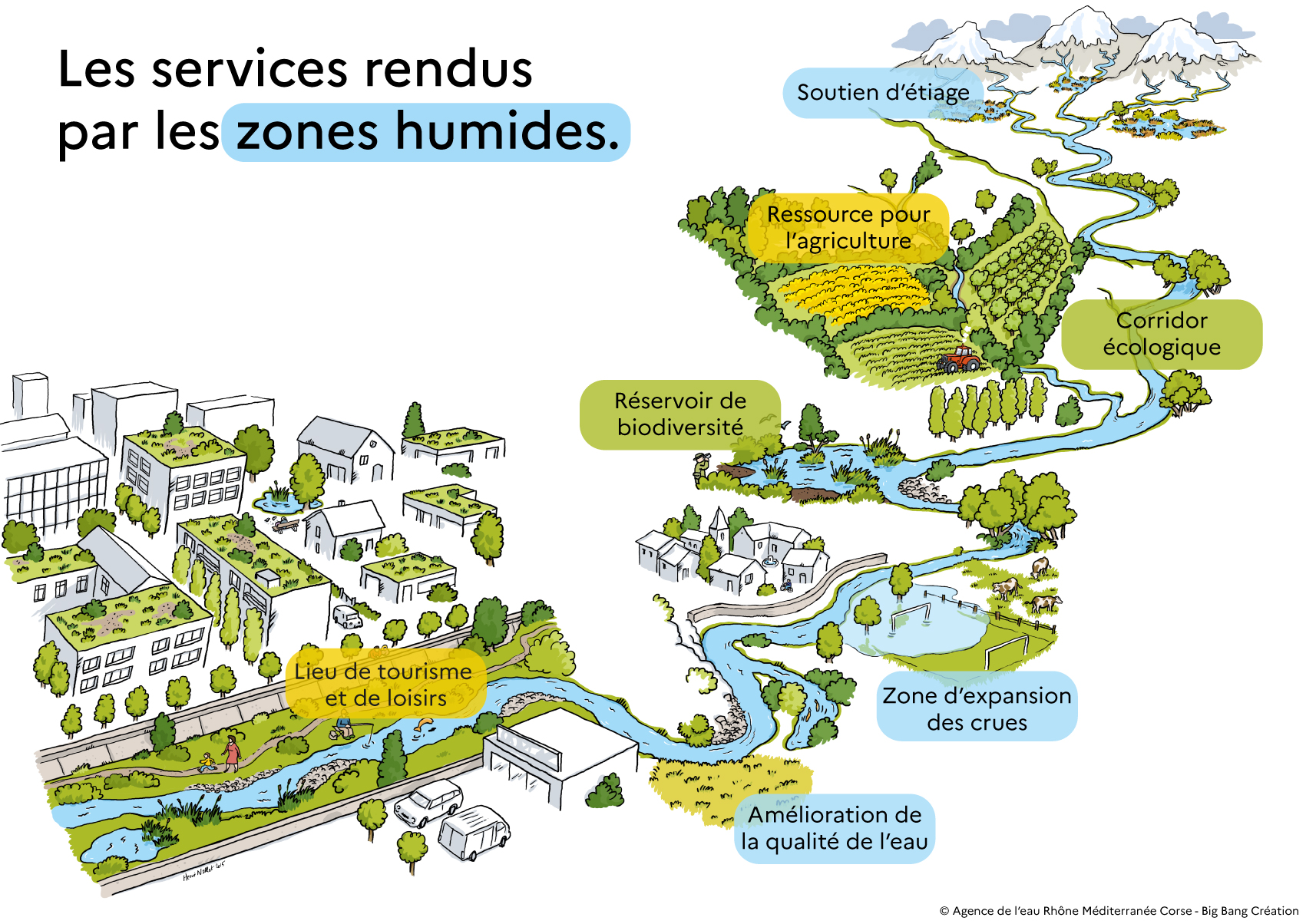

Les milieux humides : Ce sont nos « éponges naturelles ». Ils sont définis par la présence d’eau dans le sol, de manière temporaire ou permanente. Les marais, les tourbières et les étangs en sont des exemples. Ils agissent comme des tampons qui absorbent et filtrent l’eau.

Les milieux hydriques : C’est l’eau elle-même. Les rivières, les ruisseaux et les lacs sont des milieux hydriques. Les fossés rejoignant les milieux hydriques sont des zones très intéressantes pour réaliser des aménagements de gestion des eaux de pluie et de rétention des sédiments.

Les milieux riverains : C’est la zone de terre qui borde un milieu humide ou hydrique. Cette bande de végétation est essentielle, car elle protège les berges et sert de zone tampon. Un milieu riverain peut être de largeur variable et inclut la bande riveraine.

Bon à savoir : les milieux humides sont définis à la suite d’une caractérisation terrain. Pour ce faire une méthodologie approuvée par le Ministère de l’Environnement est suivie par les professionnels. Sans cette caractérisation, un milieu humide est dit potentiel selon les informations géographiques analysées.